RIALTA (https://rialta.org/miguel-coyula-una-inspeccion-de-herejias/)

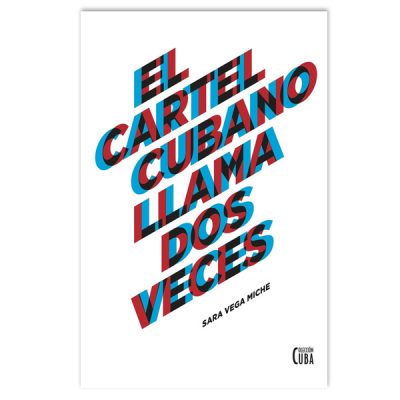

[Replicamos el artículo aquí para que pueda leerse en Cuba]Con ‘Mar rojo, mal azul’, la extraña originalidad de Miguel Coyula ha alcanzado la dimensión de literatura.

Miguel Coyula no es un director que escribe sino un cineasta que además es escritor. Antes incluso. Y no porque la fecha de terminación de la novela Mar rojo, mal azul y de un grupo de cuentos en su mayoría inéditos haya antecedido a sus largometrajes, sino porque asume la realización de sus películas como un autor su literatura. En solitario: guion, fotografía, edición, música y sonido también a su cuenta.

Hasta piensa literariamente su cine, como confesaba en una entrevista de 2010 a partir de sus teorías del montaje: “Cada vez que hago un encuadre, y corto, el siguiente tiene que ser un plano diferente. Porque creo que es igual en el lenguaje cinematográfico que en la literatura. Después de un punto, escribes una oración distinta de la anterior con otro significado”. Quizás por ello ha utilizado de forma inconsciente el término “distracción” para referirse a los años en que se mantuvo filmando tras terminar en 1999 este libro.

No obstante escritor, volvamos a que Coyula es cineasta. En Mar rojo, mal azul “leemos” la propuesta estética de su cine. Dosificada primero: se pulsa play y se narran hechos y diálogos en montajes paralelos, se describen secuencias, miradas que enfocan y desenfocan el primer plano y el fondo que observan; mas en las páginas siguientes se enuncia por el personaje de Miguel una aspiración: hacer una película por la que moriría. Me refiero asimismo a ese guion que más bien es un diario y termina siendo un testamento y, en especial, a la frase: “Necesito el estado natural de la percepción, sin extensiones intelectuales, o códigos simbólicos universales”.

Porque el Miguel de la novela, semejante al Coyula de Cuba –un país, otra ficción– rechaza las invitaciones a trabajar en industrias e instituciones, con los reglamentos de pertenencia que estas imponen; declina la colaboración en equipo en la búsqueda de una libertad que le compartirá al espectador una vez que logre materializar esa planeada narración interactiva que se reconfigure a partir de la ordenación aleatoria de sus distintos segmentos. Una libertad, sí, totalitaria, pero inofensiva, puesto que Coyula no encarna a un político. Se trata del único totalitarismo benévolo: el del creador sobre su obra.

Más de cinco años empleó –no demoró– Coyula en completar su segundo largometraje, Memorias del desarrollo (2010). Cinco años durante los cuales la idea de una versión condensada de la trama de Edmundo Desnoes –ambientada mayormente en el entorno rural adyacente a las montañas Catskill– se redujo a uno de los tantos episodios y varió a un desierto, en tanto se adicionaron escenas y elementos surgidos en medio de filmaciones en diversas ciudades y se acentuó una mirada desenfadada, irreverente, de la Historia y los grandes relatos.

Más de una década tardó –sí– Coyula en publicar Mar rojo, mal azul, enmarcada en el terreno que ha reconocido es el que más le atrae: la ciencia ficción, en su afán por desligarse de contextos y geografías específicas. En su lectura, caminamos por una ciudad con Malecón, con un túnel que atraviesa un río, pero cuyos rasgos habaneros se desdibujan en ese futuro impreciso del siglo XXI de lluvias ácidas que despedazan a los seres humanos, plantas de energía alternativa situadas en los polos y gases reparadores de la capa de ozono, en el que confirmamos el germen de su primera cinta, Red Cockroaches, y de su posterior producción Corazón azul.

Se rastrean en Mar rojo, mal azul obsesiones latentes en la cinematografía del autor. Una vieja cámara analógica llega a manos de Iván, y pasa de este a Miguel, similar a aquella de VHS con la que Coyula adolescente grabó imágenes que luego reciclaría en uno de sus trabajos iniciales: el corto Clase Z Tropical. Entre esas obsesiones, se encuentra la de diseccionar al individuo exponiendo los componentes que suelen asociarse a lo promiscuo y la oscuridad, asumiendo la tramposa inocencia característica de la infancia, que es la manera más descarnada y agresiva de cuestionar.

Una obra que surge de la imaginación no debe obedecer a la “lógica” de realismo alguno. De ahí la densidad habitual en Coyula: fragmentación de la narración, yuxtaposición de asociaciones, donde es tan importante lo que se revela como la elipsis; partes que el espectador –en este caso, el lector– precisa rearmar para hallar su “todo”.

1994, 1995, 1996 son las fechas de las que datan muchos de los cuentos de Coyula –hubo tres que aparecieron en una revista de 2013–. Las más de las veces, se percibe en ellos el reflejo de ambientes y personas que pudieron rodearlo en su adolescencia y temprana juventud. Pero en cada caso encontramos el rechazo a cualquier reproducción realista y el origen de ese lenguaje distinto de su cine. Quizás “lenguaje” no sería el término apropiado, porque más que a una estética particular de composición de planos, consecutividad en el montaje o ritmo, me refiero a la lógica inusual de esos universos que nos presenta. Desde sus tempranos experimentos cinematográficos, ya Coyula empleaba los más disímiles métodos y herramientas para crear efectos con los que apoyar esa otra realidad que no apunta solo a situaciones fruto de la invención, sino a un mundo visualmente distinto que el director nos agencia observar con una intensidad que es imposible al ojo humano fuera de sus películas.

Si en cada uno de sus filmes Coyula interviene casi la totalidad de sus planos, con una intención plástica, en Mar rojo, mal azul no se ha privado de concatenar texto e ilustración –otro tipo de texto–, al entrelazar el negro de las letras impresas con el de las imágenes, como si el cineasta percibiera la necesidad de enfatizar determinados rasgos no solo con palabras. De este modo, el escritor nos sugiere la mirada, tal como lo haría cámara en mano.

En múltiples situaciones del libro debemos permanecer alertas, pues parten de una proyección subjetiva de personajes sumidos en una hiperrealidad confusa e inconexa –se sabe del despertar de clonados amnésicos– que dejan emerger el afán mayor de unos sobre otros: la posesión. ¿Cuánta relación no habrá entre que el niño Iván se lamentase de las olas que destruían los complicados castillos levantados en la arena, el test realizado a sus ocho años en el que la palabra “muerte” le sugería “mar”, y el hecho de que pida a Marina (véase el nombre) que deje ondear su cabello como el mar, donde la termina (o comienza) viendo muerta?

Sobrecoge el misterioso objeto rojo –especie de flauta–, y cucarachas, siempre las cucarachas, y siempre rojas. Destaquemos además la insatisfacción de Iván, Heber, Azucena, Remy, Fernando, Miguel, Marina; ese caos total con el que lidian puede corresponder al desmesurado desarrollo industrial que hace peligrar el planeta; o a las consecuencias inútiles de los inútiles proyectos por crear “hombres nuevos”, pero es también una circunstancia que nos acompaña siempre a los seres humanos. Porque en esa primera imagen de un cuerpo flotando, inerte, en el mar, identificamos la incógnita de una náufraga sumida en el sueño de otra vida lejos de la tierra firme que conoce. Con Mar rojo, mal azul, la extraña originalidad de Miguel Coyula ha alcanzado la dimensión de literatura.

Posdata de 2014: Al repasar este prólogo a Mar rojo, mal azul, incluí algunas de las notas leídas en el lanzamiento de la novela, el sábado 19 de octubre de 2013, en The Place, de Miami. Llegando a esa línea final en que hablo de Coyula y su “extraña originalidad”, advierto que ya en la presentación a una entrevista publicada en Surco Sur, en 2011, lo había referido como un “director desconcertante”. Aquel mismo año, en una crítica titulada “Memorizar”, afirmé que él representaba en el cine cubano una “singularidad rayana en la anomalía”. Aunque creo haber sido claro en no aludir solo a cualidades de Coyula como su rebeldía e independencia, quizás dejé un tanto demasiado implícito el elogio a su inteligencia y talento. Sentado en el suelo de una abarrotada sala Mundo Nuevo, en la ciudad de Camagüey, en 2010, durante el estreno de Memorias del desarrollo —primera obra suya que veía–, me percaté de estar visionando una gran película; para más, hecha por un cubano; y, más aún, por alguien de mi generación.