En el más absoluto silencio falleció en La Habana José Ramón (Pepe) Fajardo, autor de «Nosotros vivimos en el submarino amarillo», que estampó una época e inspiró a no pocos narradores de la isla

José Ramón Fajardo Atanes, Pepe o Monchi para sus amigos, acaba de morir en La Habana. El autor de Nosotros vivimos en el submarino amarillo, compendio de relatos que recoge de forma inigualable el choque de las primeras generaciones de la ilusión revolucionaria de los 60 y 70, con los muros de la verdadera realidad, dejó de respirar el pasado 11 de diciembre y aunque su obra y su intelecto lo sitúan en el mapa literario de la isla, su muerte ha pasado en el más absoluto anonimato, incluso hasta entre quienes integran la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), donde Pepe debió tener muchos conocidos.

La capital desolada donde vivió y murió Pepe, es una máquina demoledora que obliga a escapar a sus hijos lanzándolos al mar, haciéndolos atravesar la selva centroamericana o inspirando a tiernas muchachas a negociar sus cuerpos con turistas para salvarse de la indigencia y el fracaso. Es terrible contemplar cómo esta vergüenza nacional se ha vuelto casi normal, una pieza más de la sobrevida de las últimas generaciones.

Pero el castrismo no sólo sigue provocando que su pueblo huya, marchando desde la Plaza de la Revolución hacia el indetenible exilio. A los que se quedan, aferrados o prisioneros del pantano social, los aplasta como a cucarachas o los condena a un abrumador insilio. Unos subsisten heridos, otros fenecen.

Pepe murió en la desidia. Sin procurar ser contestatario, lo era por naturaleza, negando de un tajo el realismo socialista, describiendo y cuestionando un cosmos juvenil signado por las prohibiciones, la frustración, la decadencia. Con menos de 30 años, sin pretenderlo, los cuentos compendiados en Nosotros vivimos en el submarino amarillo le distinguieron como un escritor de referencia.

Un solo libro le bastó para ser el más extraordinario cuentista de su generación, marcar la diferencia y trazar un camino que inspiró a no pocos narradores de la isla. Título clave que jamás se volvió a editar y ni siquiera se puede encontrar de segunda mano. Una historia que, aún más descarnada, siguió escribiendo en un amargo y oscuro silencio. Como su muerte, de la que nadie habla.

No hay muchos detalles de su fallecimiento. No hubo autopsia y rápidamente fue cremado. Dicen que “estaba borracho, tuvo un infarto y cayó por las escaleras, o viceversa”. Al parecer dejó de respirar encerrado en su hogar, que de una mansión pasó a ser una cárcel ebria, un vacío, un espejismo con olor a bazofia quemada, como diría en uno de sus cuentos. Ni otros escritores, ni la prensa oficial cubana han escrito siquiera una línea sobre la muerte de este reconocido intelectual que nunca se fue de la isla. Como mismo se desentendieron de su vida han hecho con su muerte. Y puede que aún ni se hayan enterado.

Nacido el 13 de febrero de 1957 en La Habana, hizo sus primeros estudios en su barrio, La Víbora. Se graduó de Historia en el Instituto Pedagógico. Fue profesor, integró la Brigada de Instructores de Arte XX Aniversario (que se convirtió en la asociación de jóvenes creadores Hermanos Saíz), creó programas de radio, magacines literarios, publicó cuentos en revistas cubanas (Bohemia, La Gaceta de Cuba, Alma Mater, Letras Cubanas) e investigaciones en Cuadernos Americanos, de México. Nosotros vivimos en el submarino amarillo ganó en 1985 el concurso David de cuento, destinado a autores noveles, y el premio especial del certamen, que le valió un viaje a la extinta República Democrática Alemana, experiencia que compartió con su amigo el poeta y humorista Ramón Fernández-Larrea.

Dedicó su vida a la literatura. Lo hizo fervorosamente hasta que desencantado, enajenado, vencido, cada vez más solo, se refugió en ilícitos alcoholes ermitaños y se fue apagando. No todos los creadores están preparados para soportar el crecimiento imparable de la ruina social y salir airosos, o vivos, de la pelea contra los demonios de la indolencia, la vida vuelta una mueca triste, la miseria material y espiritual convertida en país. Fue de esos cubanos nacidos al filo del “triunfo de la revolución” que se formaron creyendo en los delirios del esquizofrénico proceso, y luego ni escaparon de la isla ni pudieron resistir dentro de sus márgenes. Ni siquiera su aguda ironía lo salvó.

Todo el descalabro que afectó al país a partir de la desaparición del bloque socialista de Europa del Este y los años más brutales del “Periodo Especial”, lo entristeció más de lo que su aliento podía tolerar. En 1989, yo a punto de graduarme del preuniversitario y él ya un escritor conocido, especulamos sobre el impacto que podía significar para Cuba la caída del Muro de Berlín y el plebiscito de Chile. Leíamos con expectativa las revistas Novedades de Moscú y Sputnik, que pronto fueron prohibidas por el régimen cubano. Pero a mediados de los 90’, aquella utopía despedazada contribuyó a su letargo y se enclaustró en su biblioteca bañado de azuquín [brebaje preparado a partir de la destilación casera de alcohol, que se consume en Cuba, a falta de bebidas debidamente elaboradas].

No se ayudó mucho a sí mismo -porque no se daba cuenta de su desplome o porque escogió desplomarse lentamente- pero siempre le gustó ayudar. En 1988 me publicó mis primeros poemas en La Abeja, pequeña revista literaria que editaba en la Casa de la Cultura de Arroyo Naranjo. Fue mentor de escritores y aficionados a las letras en su Taller Literario Carlos Enríquez, homenaje al pintor y escritor que vivió en esa localidad, en cuya casa-museo organizaba eventos junto a su excompañera, el amor de su vida, la asesora literaria Lourdes Zayón, recientemente exiliada en EEUU. Hace más de una década, el alcoholismo fue el motivo de su separación. No poder detener la caída de Pepe, la hirió a ella tanto como a él, aunque, sin suerte, siguió intentando rescatarlo del naufragio.

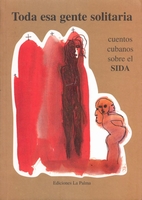

Al poco tiempo de crearse el sanatorio Los Cocos donde el régimen recluyó a los contagiados con VIH, Pepe y Lourdes crearon un Taller Literario dentro de esos muros, La montaña mágica, inspirando a los enfermos a través de la literatura y las artes. De esos intensos encuentros de los años 90’ surgió la antología Toda esa gente solitaria, 18 cuentos cubanos sobre el SIDA, publicada en 1997. El título, al igual que su submarino amarillo, fue tomado de una canción de Lennon y McCartney, Eleanor Rigby. Los Beatles lo influyeron de manera especial. Eran parte de su inspiración y de su refugio. Escuchaba sus discos y era como si escapara de un tiempo que se negaba a aceptar.

Su escritor predilecto era J. D. Salinger, creador del icónico Seymour Glass, famoso por su novela The Catcher in the Rye, publicada en Cuba como El guardián en el trigal, que me regaló y aún conservo. Sentía gran fascinación por el destino de los personajes de Salinger. El aislamiento del autor estadounidense era una especie de espejo, entre el amor y el odio.

Gracias a él conocí la posmodernidad de Umberto Eco, los trópicos de Henry Miller, la Generación Beat (Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg, Philip Lamantia, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti), los cuentos de Hemingway, la tierra baldía de T. S. Eliot, los heterónimos de Fernando Pessoa, el mundo de Vargas Llosa, La Habana de Cabrera Infante. Títulos difíciles conseguir como Fuera del juego de Heberto Padilla, Condenados de Condado de Norberto Fuentes y las novelas de Lichi Diego.

Me presentó a otro amigo, Yonny Ibáñez, nieto de Juan Gualberto Gómez, que me prestó libros proscritos de Reinaldo Arenas y Severo Sarduy, y en su residencia de Mantilla, jóvenes nacidos en los 60’ y 70’, retomamos en los 90’ La Ciudad Celeste, peña fundada por Virgilio Piñera, como nuestro abrazo a lo que el eufemístico Quinquenio gris había marginado.

Recuerdo cuando Pepe me llamó para hacerme saber el crimen masivo del remolcador 13 de Marzo, donde murieron ahogadas más de 40 personas, entre ellos 10 menores, hundidos exprofeso por agentes de la dictadura. A su lado Lourdes lloraba porque su colega Cary Ruíz y su hijo de tres años estaban entre los asesinados por orden de Fidel Castro para escarmentar a quienes intentaban fugarse de una isla que sentían perdida. Dejó que Lourdes me contara mientras miraba a través del ventanal, creo que al vacío, casi no habló. Estuvo una semana sin presentarse en la Casa de la Cultura. Aquella tarde no bebió, pero no tardaría en hacerlo otra vez, y cada vez más. Era su océano salvador.

Ya entregado a la evasión que el alcohol significaba, escribió poco, pero no dejó de escribir. En los 90’ tenía otro libro de cuentos, un grito silente que jamás publicó. Y había empezado a escribir una novela que no sé si terminó. Su encierro era vehemente. Sólo algunos tuvimos el rarísimo privilegio de conocer sus textos secretos, escritos en una vieja Underwood portátil (nunca se adaptó a teclear sus historias directamente en la computadora) y que no leía él, prefería que lo hiciéramos en el silencio de su biblioteca, mientras tomaba ron con té, mezcla que disfrutaba y que hacía “durar más el material”, solía decir. Aquellos relatos eran la imagen literaria más fecunda de la consumación de la catástrofe cubana.

Su actitud contestataria no sólo la expresaba desde la literatura. Una vez un agente de la Seguridad del Estado lo visitó para decirle que no invitara más al escritor Fabio Hurtado a su Taller Literario porque era un desafecto. Escuchó pacientemente al policía, sin decirle sí o no, pero al poco tiempo Fabio fue jurado del concurso del Taller y siguió visitándonos. Gracias a ello me hice amigo del señor de barba y cabello largos, encanecidos, que había visto vendiendo flores por La Víbora sin saber que era un poeta disidente.

En su casa, un castillo que sobrevivía en medio del descalabro, solíamos juntarnos escritores de su Taller. Custodiados por su dóberman Sting y “armados” con botellas de ron o cualquier invento sustituto, infinitas noches hablamos de literatura, política, historia, intercambiamos libros, casetes, discos de acetato, chistes “contra el gobierno”, como le gustaba acotar, o seguimos el campeonato nacional de baseball en su viejo radio Selena, pues siempre le gustó más escuchar los partidos que verlos por televisión. Unos siguieron otros caminos. Otros nos fuimos del país. Y Pepe casi que se quedó solo.

Hace menos de dos años vino a Miami por primera y única vez para reencontrarse con su padre, a quien no veía desde que era un muchacho. No importaba si le mostraba lugares atractivos, cenábamos en un exquisito restaurante, lo llevara a Barnes & Noble a comprar Todo Marlowe de Raymond Chandler o descubriera el sushi. Nada era más necesario que unas cuantas cervezas y cajas de cigarros. Se quejaba de que en casa de su padre le permitían fumar algún que otro cigarrillo, pero beber le estaba prohibido y por eso quería regresar a La Habana donde sí le daban todo el alcohol que quisiera. Seguía riendo, aunque mostrando una apaleada dentadura. Más que delgado estaba consumido y tenía hematomas en los brazos. Había envejecido demasiado. Me alegraba ver al gran amigo que hacía años no veía, pero me dolía el destino que su imagen avizoraba.

Para celebrar los 30 años de Nosotros vivimos en el submarino amarillo, planeamos una reedición conmemorativa con textos de varios colegas, ilustraciones de Armando Tejuca y una entrevista que le haría a su regreso en 2017. Editaríamos uno o dos libros con sus cuentos inéditos y me mostraría la vieja novela que -como Pasternak- hacía años estaba escribiendo. Aceptó destapar el baúl a cambio de traerme mis primeros cuadernos de poemas, que jamás publiqué y que él conservaba desde finales de los 80’. Le di mi palabra de que también los publicaría. Celebraríamos en Miami su 60 cumpleaños con todo esto. Pero no pudo ser. Siento mucho que quienes le quisimos y admiramos no pudimos salvarle. Ahora sólo nos queda salvar su literatura. Ojalá podamos hacerlo.

http://www.diariolasamericas.com/america-latina/hay-una-muerte-la-que-nadie-habla-n4110558